⛰️ 東北最高峰・燧ヶ岳、その尊さと泥まみれのロマン

「尾瀬って、花の湿原でしょ?ハイキングコースでしょ?」──そう言ったあなた、今すぐ腕立てしてください。

…尾瀬の奥にそびえる燧ヶ岳(ひうちがたけ)は、そんな生易しい山じゃない。標高2,356m、東北地方の最高峰にして、“日本百名山界のぬかるみキング”だ。

私は転勤族ランナー。南から北へ、日本中を転々とするたびに思う。「どこの山にも魔性のやつがいる」。で、東北では間違いなくコイツ。初めて登ったとき、沼のような泥道に何度もハマり、心までズブズブと燧ヶ岳沼に沈んでいった。気づけば、また行きたくなってるんだから始末が悪い。

燧ヶ岳は、尾瀬ヶ原を抱く“母なる火山”。雄大で、気高くて、そしてどこか湿っぽい。いや、文字通り湿っぽい。 「燧(ひうち)」とは火打石のこと。けれど実際は“火”より“水”が多い。尾瀬ヶ原からの木道を歩けば、どこまでも続く湿原、青空を映す池塘、そしてその奥にドーンと構える燧ヶ岳。あの光景を見た瞬間、私は思った──「もう、職場のことは忘れよう」。

登山口から見上げる姿は、まさに“尾瀬の守護神”。登ってみれば、尾瀬沼・尾瀬ヶ原・至仏山まで一望する絶景。そして下山後の檜枝岐温泉での湯けむり……もう、ここに住ませてくれ。そんな気持ちになる山だ。

今回はその“尾瀬の心臓”ともいえる燧ヶ岳を、転勤族ランナー目線で全力で語らせてほしい。泥の深さも、絶景の広さも、そして湯の熱さも、全部まとめて愛している。

- ✔️ 東北の頂、燧ヶ岳の地形・成り立ち・名前の由来とは?

- ✔️ 尾瀬ヶ原・尾瀬沼からの王道ルートを徹底紹介!

- ✔️ 登山後のご褒美・檜枝岐温泉とご当地グルメ(裁ちそばは飲み物)

- ✔️ 登山あるある満載!靴も心も泥だらけのリアル燧レポ

この記事を読み終えた頃には、「尾瀬に行くなら燧も登るか」「いや登らないけど泥の写真だけ見たい」と思うはず。そして下山後、温泉で“泥と涙を流す”までが燧ヶ岳登山です。

▼全国温泉の徹底比較記事はコチラから

▼全国の登山関連記事はコチラから

▼全国転勤ライフ&転職についてはコチラから

▼ながら〇〇シリーズはコチラから

▼ホテル徹底レビューはコチラから

📑 目次

🗻 燧ヶ岳とは?(地形・成り立ち・火山と湿原の共演)

尾瀬ヶ原の東端にドンと構える東北最高峰、燧ヶ岳(ひうちがたけ)。標高2,356m。名前の由来は「火打石(ひうちいし)」──つまり、もともと“火の山”。ところが実際に行ってみると、火より水。むしろ“日本一湿った火山”と呼びたくなるほどの潤いっぷりだ。

燧ヶ岳はおおらかな山体に、いくつものピークをもつ火山。主峰の柴安嵓(しばやすぐら)と俎嵓(まないたぐら)をはじめ、なだらかな稜線が尾瀬沼を抱くように広がっている。その姿はまるで──巨大な母なるスライム。いや、神々しい火山。どちらにせよ、包容力がすごい。

🔥 火山のチカラと湿原の奇跡

実はこの燧ヶ岳、約4万年前の噴火で尾瀬ヶ原の原型を作った立役者。火山が噴いて、川をせき止めて、湿原が生まれた。つまり尾瀬の風景は、燧ヶ岳が生んだ“火と水の奇跡の共演”。尾瀬ヶ原で木道を歩いていると、視線の先にいつも燧が見守っている──そう、あれは単なる山ではない、湿原の“親分”なのだ。

そんなスケールの大きさとは裏腹に、登山道は泥と根っこだらけのアドベンチャー。登山者の靴底から“グジュッ”という音が聞こえた瞬間、みんな心の中でつぶやく。「あぁ、今日も燧ヶ岳に愛されてるな」と。

🌋 地形の特徴とルートの表情

燧ヶ岳の山体は、いくつもの溶岩ドームが重なってできた複合火山。 尾瀬沼側から見れば穏やか、御池側から見ればゴツゴツ。つまり、表が天使で裏が鬼。 どっちから登るかで、性格がガラリと変わる二面性が面白い。

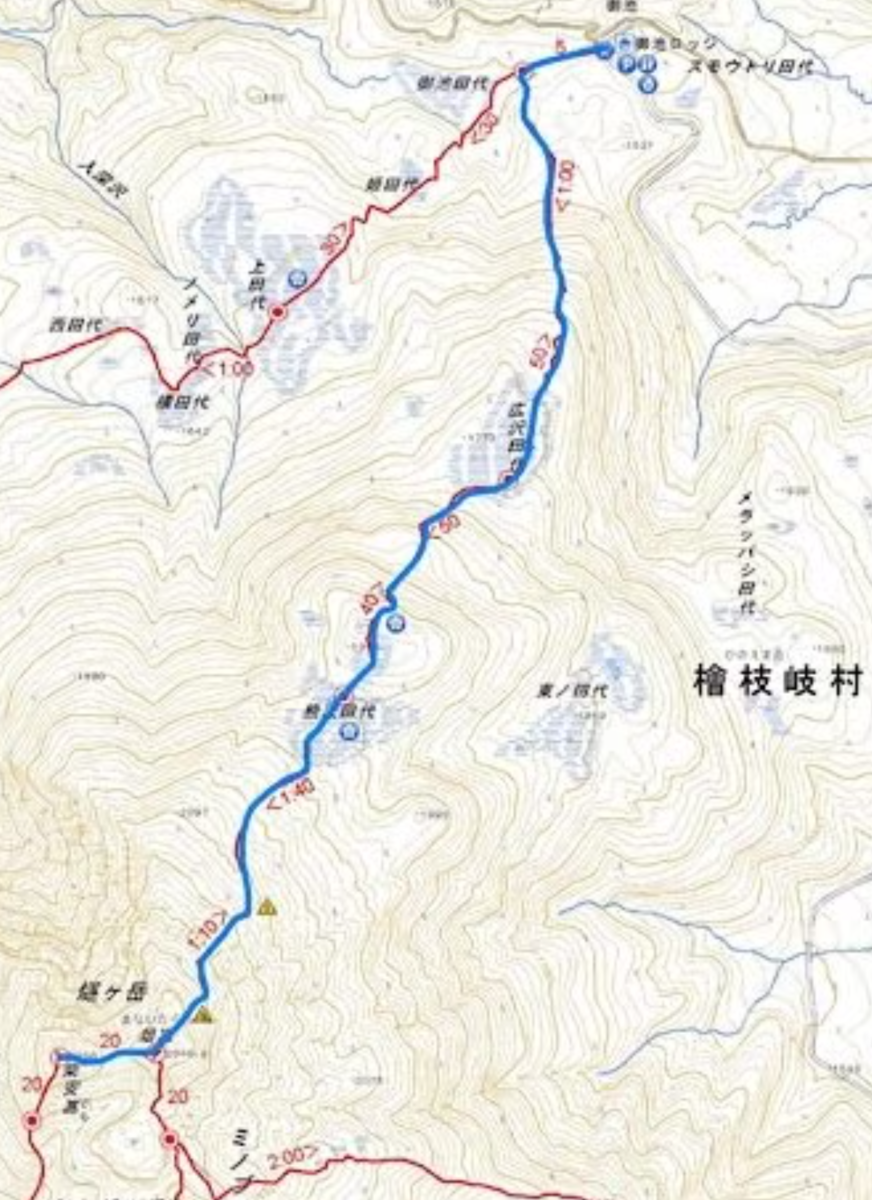

- 🥾 御池ルート:最短距離でピークを目指せるが、泥・急登・滑り台の三拍子。まるで山に「根性見せて」と言われてる気がする。

- 🌿 尾瀬沼ルート:木道と湿原、花と池塘、そして青空。おだやかに見えて、後半はしっかり登らせてくる。まさに“飴とムチ”。

登りきれば、そこはまさに天空の展望台。尾瀬沼が青く輝き、至仏山が正面にデーンと構える。眼下に広がる湿原は、まるで世界の果て。風が頬をなでるたびに、「あぁ、会社のメール全部どうでもいい」と思える。これが燧の魔力だ。

🌸 四季の表情と生命のきらめき

春、雪解けの頃はまだ尾瀬が眠りの中。だが6月になると、ミズバショウが咲き、湿原が命の絨毯に変わる。7〜8月は高山植物と青空が競演。9月には黄金色の草紅葉が湿原を染め、10月は静寂の世界。そして冬、燧ヶ岳は白銀の守護神へと姿を変える。誰もいない尾瀬を見下ろすその姿は、もはや“天界のスナイパー”。

⚠️ 燧ヶ岳の特徴と注意点

- 💦 ぬかるみ覚悟:靴はドロドロ、でも心はピカピカ。

- 🐻 熊のテリトリー:鈴・ラジオ・心の平静を忘れずに。

- 🪵 木道スリップ注意:湿原エリアは油断すると“ずるっ”と行く。

- 🌤️ ガスとの戦い:天気が急変しやすい。視界ゼロでも事前準備で笑える余裕を。

- 📱 電波は運ゲー:「尾瀬ヶ原」「圏外」「人生考える」の三拍子。

🍙 登山後のごほうび

下山後は檜枝岐温泉へ直行。泥まみれの靴と心を洗い流し、名物の裁ちそばで炭水化物補給。温泉で「もう二度と登らん」と言いながら、スマホで次の天気をチェックしてる自分に気づく──そう、あなたももう“燧沼”にハマった仲間です。

💡 燧ヶ岳の本質

燧ヶ岳は“火山と湿原のハイブリッド”。優しさと厳しさ、湿り気と情熱、そのすべてを内包した究極のバランス型。見た目は穏やか、実際はど根性。登るたびに笑って、泥だらけで下山して、「また会いたい」と思う。 ──それが、尾瀬の心臓、燧ヶ岳。

🥩 半額以下!?特選黒毛和牛セット

しゃぶまるの黒毛和牛は、旨み・霜降り・コスパの三拍子。 家しゃぶの満足度を一段上げたい人にぴったりです。

※ 本記事はプロモーションを含みます。リンクからの購入で転勤族節約ランナーに報酬が発生する場合があります。🥾 王道ルート①:御池〜山頂コース(ぬかるみ修行の道)

燧ヶ岳登山の定番中の定番、それが御池(みいけ)から俎嵓(まないたぐら)、柴安嵓(しばやすぐら)へ至る王道コース。

「燧ヶ岳? 百名山だし、湿原見ながらのんびり登れるんでしょ?」――そう思ってやって来た人たちは、開始30分で悟ります。

「あ、これ修行だった」と。

💦 樹林帯ゾーン:ぬかるみと格闘、開始5分でシューズ終了

登山口を出ると、いきなり大自然の洗礼。足元は湿原の国・尾瀬らしく、ぬかるみ、ぬかるみ、またぬかるみ。

「これ、登山道? 田んぼ?」と疑いたくなる泥濘(でいねい)地帯が延々と続きます。

木道があっても、もはや“ぬるぬるスライダー”。

うっかり足を滑らせれば、登山者の靴が1足消えるミステリーゾーンです。

でもその中を、真剣な顔で突き進む登山者たち。彼らの姿はまるで「森林限界の手前で悟りを開いた修行僧」。

🌲 樹林を抜けると風の世界

苦闘の樹林帯を抜けると、急に空が開けて別世界。視界に広がる湿原と山々、そしてあの有名な尾瀬ヶ原が眼下にドーン。

「うおお、あれ全部湿原か!」と叫びたくなる絶景です。

ここまで来ると風が強くなり、帽子が飛び、汗が乾き、テンションが一気に戻る。

しかしその先には、燧ヶ岳らしい岩と泥のミックス地帯が待っています。

“ぬかるみ→岩場→ぬかるみ”の三拍子に、もはや誰も動揺しません。悟りの境地。

🏔️ 俎嵓(まないたぐら):天空のテーブル席

ついに到達、俎嵓(2,346m)! ここは燧ヶ岳の主峰のひとつで、まるで“天上のテラス席”。

眼下には尾瀬沼と尾瀬ヶ原、正面には会津駒ヶ岳、遠くには日光白根山まで望めます。

登山者たちは一斉に「おぉ〜!」と声を上げ、カップラーメンを取り出す。

風が強くてお湯が冷めるけど、気にしない。ここは今日だけは世界一湯気が似合う山です。

⚠️ 御池ルートの特徴と注意点

- 🥾 泥対策必須:防水シューズ+ゲイターは命綱。

- 💨 風強め:森林限界を超えると、帽子は秒速で尾瀬沼行き。

- 💧 水場なし:登り中は給水ポイント皆無。湿原に頼らない。

- 📶 電波弱め:「圏外 in 尾瀬」はもはやステータス。

- 🍙 山頂での昼食注意:おにぎりが風で飛ぶレベル。

💡 転勤族ランナー的・総評

御池ルートは、泥と風と達成感が三位一体となった“精神修行系トレッキング”。

でも山頂で尾瀬沼を見下ろした瞬間、その全部が報われる。

「ぬかるみも人生のスパイスだな」と言いたくなる、そんなルートです。

🌿 王道ルート②:尾瀬沼〜山頂コース(天空から眺める湿原)

もうひとつの人気ルートが尾瀬沼から俎嵓(まないたぐら)、柴安嵓(しばやすぐら)へ至るコース。

“湿原の王”を眼下に見下ろす、まさに天空の特等席ルート。

御池ルートが「泥との戦い」なら、こちらは「美との戦い」。

絶景すぎて、登山が進まないんです。

🏞️ 尾瀬沼の朝:鏡のような静寂

早朝の尾瀬沼。風ひとつない湖面に、燧ヶ岳が完璧なシルエットで映り込みます。

「あ、これポスターじゃん」と全員が口を揃える絶景。

朝もやが晴れると、木道を歩く登山者の影が水面に伸びて、もうそれだけで尊い。

ここで写真を撮りすぎて、登山開始が1時間遅れるのが定番イベント。

🌸 樹林帯とお花畑:癒しと地味登りのミルフィーユ

登り始めは緩やかな樹林帯。小鳥の声とシラカバの白が美しい。

6〜7月には、ハクサンチドリやチングルマが咲き乱れ、カメラが止まらない。

でも徐々に傾斜が増してきて、「あれ? けっこう登ってない?」と焦る頃、汗だく確定。

御池ルートの泥はないけど、代わりに“静かな体力泥棒”です。

🏔️ 柴安嵓(しばやすぐら):尾瀬沼を見下ろす天空の展望台

そしてついに、柴安嵓(2,356m)!

ここからの景色は、まさに“尾瀬ビュー完全版”。

眼下に広がる尾瀬沼、背後には至仏山、そして遠く日光連山までズラリ。

思わず「これ、ジオラマ?」と錯覚するほどの立体感。

風が吹くと湿原の草原が波打ち、自然のシンフォニーが始まります。

──登山者全員、無言で座って5分間の瞑想タイム突入。

⚠️ 尾瀬沼ルートの特徴と注意点

- 🌄 朝の出発が命:早朝の尾瀬沼が見られるかで満足度100倍。

- 🥵 地味に登る:急登少なめだが、距離が長くて削られるタイプ。

- 📷 絶景多すぎ注意:カメラのバッテリーは2個推奨。

- 🐻 クマ鈴必須:尾瀬はヒグマ生息地。静かすぎるのも危険。

- 🍶 下山後は温泉天国:尾瀬御池・桧枝岐温泉で〆るのが鉄板。

💡 転勤族ランナー的・総評

尾瀬沼ルートは、癒しと絶景の“尾瀬交響曲”。

登りながら何度も立ち止まり、「これで登山進むのか?」と笑ってしまう。

御池ルートが“泥の修行”なら、こちらは“美の誘惑”。

どちらを選んでも、最後は必ず思う――「尾瀬って、やっぱりズルいくらい美しい」と。

♨️ 下山後の極楽:檜枝岐温泉とご当地グルメ

燧ヶ岳(ひうちがたけ)の登山は、まさに湿原と岩の交響曲。

でも本当のフィナーレは、山頂でも稜線でもなく──下山後の「檜枝岐(ひのえまた)温泉」にある。

湯に浸かった瞬間、「ああ、俺、まだ生きてたんだな…」と実感する。これぞ尾瀬登山者の儀式。

ここでは、転勤族ランナーが愛してやまない“極楽ルート”を紹介します。

💧 檜枝岐温泉:山の神も通う湯けむり天国

御池や尾瀬沼から戻ると、まず迎えてくれるのが檜枝岐温泉。

湯はほんのり硫黄香る無色透明。肌に当たった瞬間、「さっきまで泥と友達だった俺の足」が別人のように甦る。

登山靴を脱ぐと同時に、「うわ、俺の靴、湿原持ち帰ってるやん」と思うのも恒例行事。

特におすすめは燧の湯とアルザ尾瀬の郷。どちらも地元の人に愛される名湯。

外湯「燧の湯」では、湯けむり越しに見る山影がまさに“尾瀬版シルエット劇場”。

あの燧ヶ岳を見ながら、「お前、今日よく俺をいじめたな」と語りかける人、多数。

──もちろん山は何も答えてくれません。

🍚 ご当地グルメ①:裁ちそばで魂を戻せ

檜枝岐といえば、登山者の栄養補給に最適な裁ちそば。

包丁で薄く伸ばしたそばを「トントン」と小気味よく裁つ音が店中に響き、すでに癒し効果100点。

コシが強くて香り高い、そして量が地味に多い。

「あれ?これって“そば”という名の炭水化物マラソンでは?」とツッコミながら完食。

薬味の大根おろしで“さっきの疲労物質”まで洗い流される気がします。

🍶 ご当地グルメ②:山人(やまびと・やまが・やもーど)料理と清酒の幸福タッグ

檜枝岐では“山人料理”と呼ばれる、山菜・川魚・きのこを中心とした郷土料理が名物。

特に岩魚の塩焼きは、登山後のタンパク質補給に最高。

地酒「尾瀬の雪どけ」や「花泉」を合わせれば、

「うん、これはもう登山じゃなくて修行明けの宴」と誰もが頷くはず。

酔いがまわると、「明日も燧登る?」と口走る人もいますが、だいたい翌朝後悔します。

🦶 足湯スポット&お土産も侮れない

疲れ切った人には、集落内の足湯もおすすめ。

「靴脱ぐ気力もない」状態でも、靴下だけ脱げばOK。湯に足を入れた瞬間、「あ、俺、まだ登山者だった」と思い出せます。

お土産には、燧ヶ岳のロゴ入りタオルや尾瀬湿原のはちみつ、そして熊鈴(なぜか毎年買って増えるやつ)。

⚠️ 温泉&グルメ利用のポイント

- ♨️ 下山直後は靴下も湿原仕様。まずは洗おう。

- 🍜 食事は15時前に!裁ちそばは人気すぎて売り切れ常連。

- 🍶 車なら飲酒NG。運転手に地酒の香りだけプレゼント。

- 🎒 濡れた靴を車に放置すると“尾瀬沼の香り”が車内全体に。

- 📷 湯上がり顔は光沢多め。SNS投稿前にトーン調整を。

💡 転勤族ランナー的・温泉総評

燧ヶ岳に挑み、尾瀬を駆け抜け、泥と汗をまとった全登山者がたどり着く終着点──それが檜枝岐温泉。

湯に浸かりながら、「あのぬかるみも今となってはいい思い出…いや、やっぱりぬかるみすぎ」と笑える幸せ。

財布の中身は軽くても、心の中は満タン。

これぞまさに、燧ヶ岳登山の“アフター登山ハイ”です。

🍁 シーズン別の見どころ(花・紅葉・雪・そして泥)

🌸 春〜初夏:水と花の季節、尾瀬の黄金期

5月下旬〜6月下旬の燧ヶ岳周辺は、まさに尾瀬が一年で最も輝く季節。

山麓の尾瀬ヶ原ではミズバショウとリュウキンカが咲き乱れ、木道の両脇が一面の花畑に。

登山口の御池や沼山峠からも、新緑が萌える森を抜けていくルートは清涼感たっぷりです。

ただし、この時期は雪解け水で登山道がぬかるみ、「靴が泥パック状態」に。

まるでエステ気分……というほどにはポジディブになれないので、ゲイター(スパッツ)は必須。

靴もズボンも泥だらけになってこそ「尾瀬の洗礼を受けた証」です。

🌿 夏:高山植物と燧ヶ岳ブルーの季節

7〜8月は高山植物のピーク。

湿原ではチングルマやニッコウキスゲが咲き誇り、山頂に近づくほどハクサンシャジンやイワカガミなどが足元を彩ります。

燧ヶ岳山頂からは、燧ケ岳独特の双耳峰のシルエット越しに、尾瀬沼・尾瀬ヶ原・至仏山を一望。

快晴の日は「これが日本か」と思うほどの大パノラマが広がります。

ただし、湿原の木道は日差しが強く、帽子と日焼け止め必携。午後は雷雨が多いので、午前中勝負の計画が◎。

🍁 秋:湿原が黄金色に燃えるシーズン

9月下旬〜10月上旬は、尾瀬の紅葉シーズンの最盛期。

湿原は金色、山肌は赤と橙のグラデーションに染まり、まるで油絵のような世界。

至仏山と燧ヶ岳が向かい合い、朝霧の中で光を浴びる瞬間は、「時間が止まる美しさ」です。

登山者も増えますが、木道からの風景がどこを切り取っても絵になるため、写真好きにはたまらない季節。

❄️ 冬〜春先:静寂と雪の燧ヶ岳

12月〜4月上旬は、燧ヶ岳が完全に白銀の世界に。

尾瀬ヶ原も雪に閉ざされ、スノーシューやバックカントリースキーの世界になります。

気温は-20℃を下回ることもあり、もはや修行レベル。

ただ、晴れた日の雪稜から見下ろす真っ白な尾瀬は、登山者にしか見られない別世界です。

季節によってまったく表情を変える燧ヶ岳。

花と水の春、青と緑の夏、黄金の秋、そして静寂の冬──。

登るたびに「次は別の季節で来よう」と思わせてくれる、日本屈指の“表情豊かな山”です。

⚠️ よくある質問:ヒルは?熊は?泥対策は?

尾瀬はヒグマではなくツキノワグマの生息地で、登山口や木道付近に「熊鈴を鳴らしてください」の看板が多数。

💡結論:熊鈴・ホイッスル・会話が最強の防御。静かすぎる登山はNG。

ただし、雨の多い初夏〜夏の沢沿いや笹藪では稀に出没報告も。

💡結論:基本安全圏だが、念のためスパッツと防虫スプレーで予防を。

登山靴がずっぽり沈むほどの湿地コンディションもあり、特に御池ルートでは滑って尻もち多発。

💡結論:スパッツ+替え靴下+笑う心を忘れずに。

車内を泥だらけにしないよう、ゴミ袋+新聞紙で防御!

💡結論:ゴアテックス+スパッツで尾瀬の泥に勝てる。

ただし、人気シーズンは満室必至。テント場も湿地ゆえ地面が柔らかく、防水マット必須。

💡結論:どちらにせよ、湿気との戦い。

💡結論:雨の尾瀬は写真は幻想的だが、足元は悲劇。

💡結論:早朝5〜6時台が「神の時間」。

- 泥は避けられない、むしろ楽しむ

- 雨の日は滑落&転倒注意

- テント泊は湿気と戦う覚悟を

- スパッツ・防水靴は生命線

💡結論:尾瀬は美しいけど油断禁物、「自然と笑いに包まれる修行場」でもある。

🏁 まとめ:泥と絶景と温泉、すべてを包み込む燧ヶ岳

燧ヶ岳(ひうちがたけ)──それは「尾瀬の象徴」と呼ばれる日本百名山にして、東北以北最高峰の山。

その頂からは、尾瀬ヶ原・尾瀬沼・至仏山が見渡せ、雲海と朝霧の中に“もうひとつの日本”が広がります。

泥、湿原、花、そして温泉──。そのすべてが一体となった「癒やしと試練の聖地」です。

⛰️ 泥と木道の先にある絶景パノラマ

燧ヶ岳を語る上で避けて通れないのが尾瀬の泥。

登山靴は沈み、木道は滑り、心は何度も折れそうになる。

しかし、その泥を越えた先で目にする尾瀬ヶ原の大湿原と朝霧の幻想は、すべてを報われた気分にさせてくれます。

振り返れば至仏山、見下ろせば尾瀬沼──360度パノラマの美しさは「日本の原風景」という言葉がぴったり。

🏕️ 登山後の温泉&グルメの極上ギャップ

下山後は尾瀬檜枝岐温泉がご褒美タイム。

ぬるめの源泉に浸かりながら、脚についた泥をゆっくり洗い流す瞬間は、もはや悟り。

地元の岩魚塩焼き、裁ちそば、山菜天ぷらに舌鼓を打てば、「泥まみれの努力が報われた」と誰もが思うはず。

登山と温泉、試練と癒し──このコントラストが、燧ヶ岳登山の中毒性です。

💬 登山者が気になるQ&A:尾瀬の泥、どれくらい覚悟すべき?

覚悟してください。

燧ヶ岳の泥は、“足首までズボッ”が標準。

特に御池ルートや見晴新道では、「沼か?」と錯覚するレベルのぬかるみも。

💡結論:ゲイター・替え靴下・笑いの心の三点セットが生死を分ける。

📊 評価まとめ(転勤族ランナー的燧ヶ岳スコア)

- 体力消耗度:★★★★☆(泥が体力を“吸い取る”タイプ)

- 危険度(スリル度):★★★☆☆(ぬかるみ&滑り注意)

- 景観スケール:★★★★★(尾瀬ヶ原+尾瀬沼+至仏山の神パノラマ)

- 癒し度:★★★★★(泥→温泉→そば=極楽ループ)

- 達成感:★★★★★(「尾瀬を制した感」MAX)

💡 結論:泥もまた、尾瀬の一部

燧ヶ岳は、決して楽ではない山。ぬかるみ、湿気、気まぐれな天気。

でも、それらすべてを乗り越えた先に、静かに光る湿原と、心に残る風景があります。

「あの泥の向こうに、あの朝霧があった」──そう語りたくなるほど、自然の“ご褒美構成”が完璧。

🏁 最後に一言。

下山後に温泉で足の泥を落としながら「あ〜、やっぱり尾瀬って特別だな」とつぶやけば、あなたも立派な“燧ヶ岳沼”の住人です。

📝あなたはどっち派?

「泥も愛せるアドベンチャーロマン派」か「温泉で全リセットスマート派」か、コメントで教えてください。

「戦いの後は、ご褒美肉。」

……我が家の冷凍庫、満室だった。